栗の花

6月25日 火曜日 くもり

栗の花が満開。ことしも花の数が多い。

去年も栗の木が真っ白にみえるほど花が付いて もちろん実も多い年でした。

桃栗3年と言われるように栗は成長が早い。

家の敷地内に栗の大木が3本あって 秋には拾いきれないほど落ちてくる。

去年もほとんど拾わずに過ぎてしまいましたが 今 落ちているのはイガばかり 誰かが拾っているようです。

クマも栗は大好物ですから気を付けないと。

6月25日 火曜日 くもり

栗の花が満開。ことしも花の数が多い。

去年も栗の木が真っ白にみえるほど花が付いて もちろん実も多い年でした。

桃栗3年と言われるように栗は成長が早い。

家の敷地内に栗の大木が3本あって 秋には拾いきれないほど落ちてくる。

去年もほとんど拾わずに過ぎてしまいましたが 今 落ちているのはイガばかり 誰かが拾っているようです。

クマも栗は大好物ですから気を付けないと。

6月24日 月曜日 くもり はれ 17.8℃~27.3℃

露天風呂の上屋をつくりました。

総檜丸太仕様です。

柱は4本、切妻屋根が乗っかてます。

そんな仕事を二週間ほど前に仕上げてきました。

そして今日、露天風呂に入りながらリラックスするため 半割丸太の枕の注文が入りました。

24cmФの丸太を真二つに割って作りましたが これでどうだ!

ヒノキのいい香りで夢見心地、眠ってしまわないようにしないと。

風呂で溺れる人が結構いるんだそうですよ。

6月23日 日曜日 あめ 16℃~23.1℃

梅雨に入ったとニュースです。梅雨寒と言う言葉もあって 寒いです。

薪ストーブに火を入れ、靴下にカーデガンを羽織るほど。

そんな気温でも自然は一歩一歩前進。

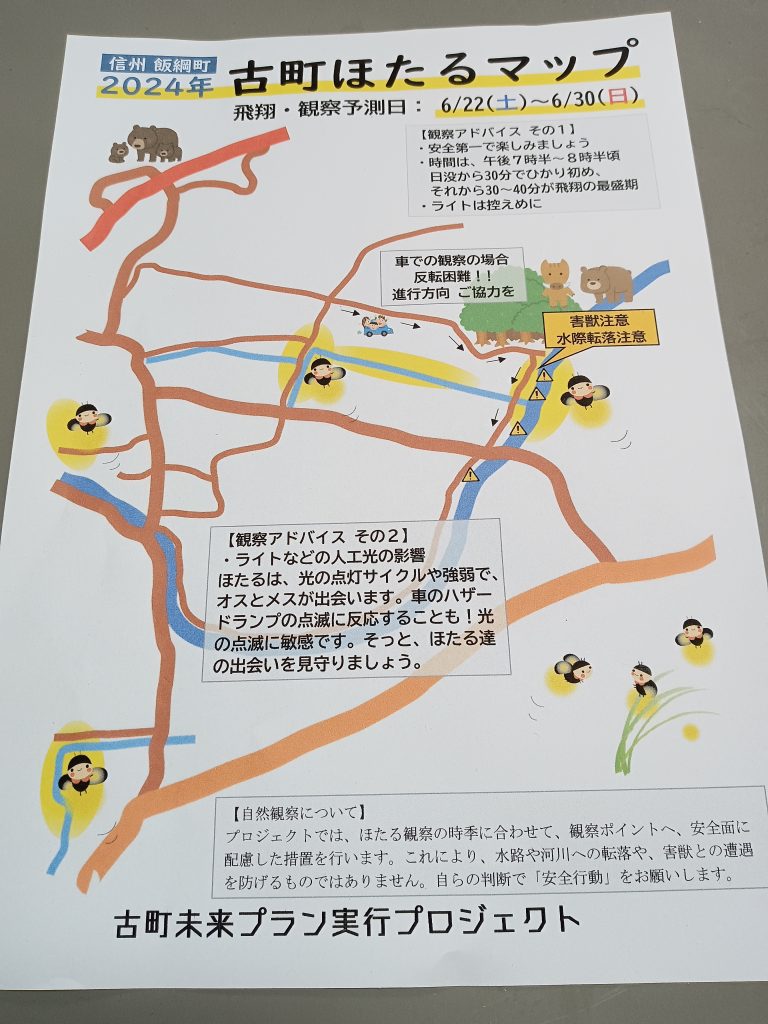

ホタルが舞い始めたようで、地区のホタル観察マップが届きました。

地区内のセギや河川数か所で観察できるようです。

斯く言うわたしの居るところも滝沢川という河川沿い。

毎年数匹のホタルが庭を横切るのを見ることができますがこの寒さです。

今年はズっと先のような気がします。

6月22日 土曜日 くもり 12.5℃~26.1℃

新聞で隣町でクマと遭遇、死者がでたと載っています。

わたしの知る限り 数十年前飯綱山麓の国有林の伐採作業をする為林道を車で登り現地に到着、車から降りたところをクマに襲われ 大けがをした林業従事の方がいました。

その後、志賀高原でホテルの関係者がタケノコを採りにいったまま帰らず 仲間が探しに行ったらクマに襲われ亡くなっていた。

これがわたしの頭に残っているクマとの事件。

わが町も連日クマ出没放送があって 気をつけてはいるんですが 隣町といってもここから10kmほど離れた場所での事件です。

一日40kmくらい平気で移動すると言われるクマ。

隣町だからと言って気楽に構えていられない。

もしかしたら 事件のクマとおんなじクマがここらあたりを闊歩してるのかもしれません。

今日が何日なのかわからない!・・なんて事ありませんか?

今書こうとしてるのは金曜日の出来事。

わたくし的には今日は 6月21日 金曜日 のつもり、昨日が夏至のはずだったと思い込んでいたのに。

妻と話をしていて 何かおかしい。

「そんなことない! 今日は銀行も役場もやってるはずだ。」

一日すっぽりと抜け落ちて・・・どうしましょ!

いよいよ 老人性痴呆が始まったかもしれません。

6月20日 木曜日 はれ 12.1℃~29.5℃

今日は夏至。

いよいよ夏本番というところで 晩酌のお伴は冷やっこなどいかがですか?

冷やっこのいいところは 刻みネギだけ作ってもらえば母ちゃんに面倒かけないところ。

あとはカツオブシと醤油差しがあれば 一人晩酌のはじまりはじまり。

腹に溜まらず ビールにも冷酒にも合って こんないいツマミはありません。

わたくしは 飲んでも絶対乱れることなどございません、乱れるまえに潰れてます。

酒に強い方は要注意、「酒飲みは 奴豆腐にさも似たり はじめ四角で 後はぐずぐず」なんて都々逸にあるじゃありませんか 。

最後は母ちゃんに面倒掛けて・・・夫の面目まるつぶれ。

6月19日 水曜日 はれ 10.6℃~25.1℃

6月も中半 吸血昆虫の出番となってきました。

先日、夕飯時 耳元でブーンの微かな羽音。一年ぶりの蚊の羽音です。

腕や脚にとまった所をピシャリとやって 蚊の吸った血が肌に散ると「ざまあみろ」。

敵をとった気分を味わえ一種の爽快感が生まれたんですが、 皮膚感覚も衰え 蚊の止まったのも刺したのも感知できない・・刺された後の痒みだけが強烈。

刺される前にやっつければいいのはわかってるんですが 白内障の老眼では 蚊の姿を見つけるのは困難。

そこで出番となるのが渦巻型蚊取り線香。

ほんのりと夏の香りがして 冷えたビールの味が増しますよ。

6月18日火曜日 あめ 14.6℃~27.5℃

しとしと降りの雨の朝です。

こんな日を絵にすると テルテル坊主とアマガエルの登場が定番。

降る雨が上がって欲しいとき あるいは翌日はどうしても晴れて欲しいなんて言う時に願うのが 軒先に吊るす白い布で作ったテルテル坊主。

のっぺらぼうのテルテル坊主で願い、願いが叶ったら目鼻を書き込みお焚き上げ、これが正しい作法。

逆に日照りが続き困った時は 黒い布で作ったふれふれ坊主を逆さまに吊るすとよろしい。

いまでは気象衛星がかなり正確に晴雨予報を出してますから 軒先の坊主が活躍する場面が無くなった・・。

雨の日の楽しみが少なくなりました。

6月17日 月曜日 くもり

去年は一匹も見なかったヘビに今年はすでに三回お会いしちゃいました。

今回の遭遇ヘビは冬眠明けから一度脱皮したらしく 丸々と太って色も艶々のなかなかな器量よし。

器量がいいんですから 表にでればいいのに 恥ずかしがり屋で隠れたがり。

あわてて物陰に入っていきました。

来年は巳年、 表舞台で活躍するはず。

隠れてばっかりいないで出ておいで!

6月16日 日曜日 はれ

田舎の朝はみんな早起き。

地区総出の草刈りは朝六時の集合。

集まったところで 班分け。

難所のある場所は若い人に、平らな道の草刈りは若くない人に。

と、班分けを考えてもほとんどが高齢または後期高齢者。

こうなると、自己申告。

自分は若い!・・まだ若いって思ってる方に志願していただきました。

小一時間 汗を流し無事終了。

こんな集落内作業も次第にできなくなる高齢化が進む田舎です。

HTML convert time: 0.101 sec. Powered by WordPress ME